What Remains of Vandee-艾迪芬奇的记忆

Dec 02, 2023 · 3026 words · 7 min · #Philosophy #Art

AI摘要正在生成中……

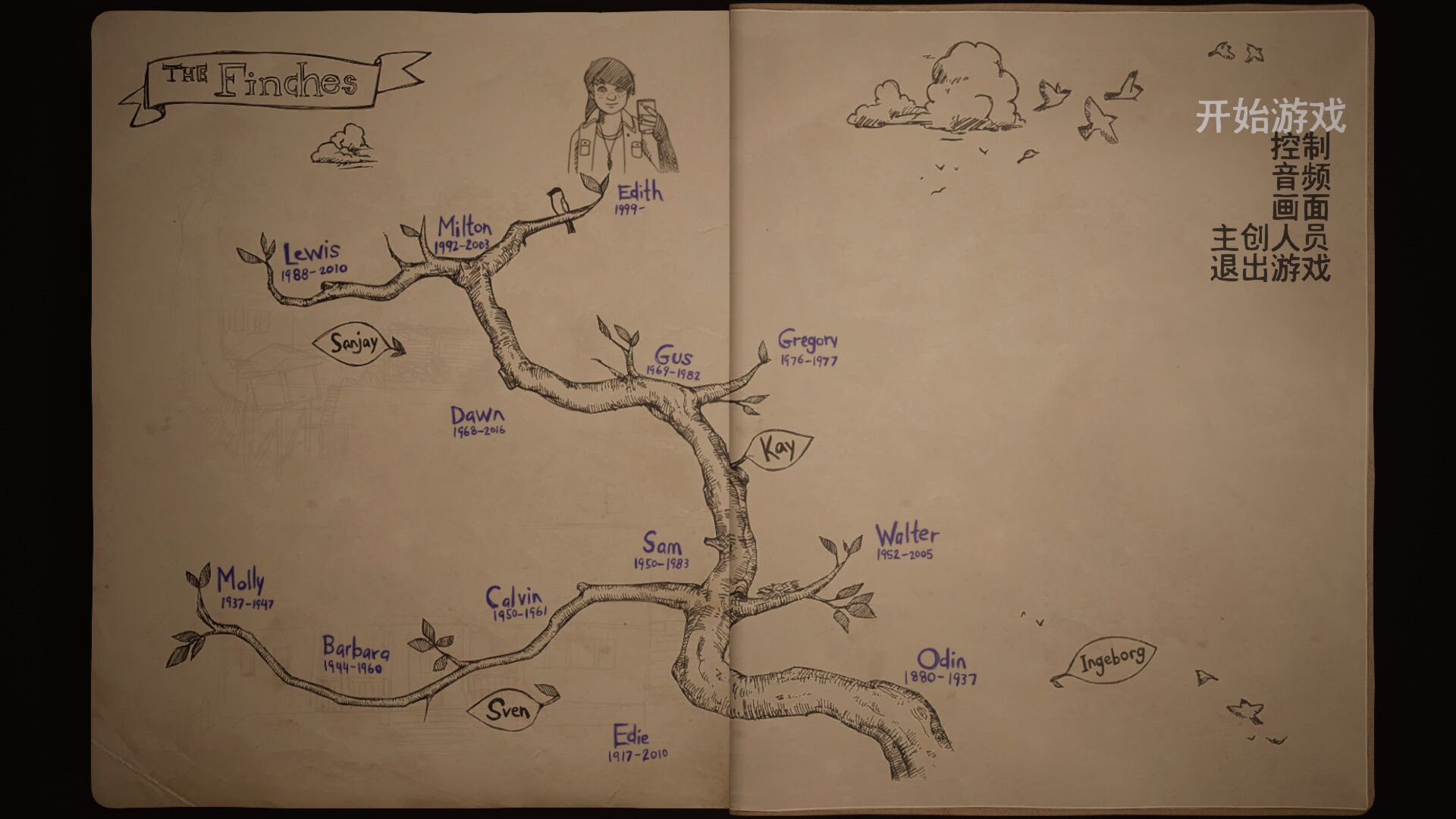

艾迪芬奇的记忆#

已经记不得什么时候,在哪里看到过“艾迪芬奇的记忆”这个游戏的推荐或者视频画面了,最近在一个朋友的推荐下,决定玩玩这个被评论里称作游戏里的《百年孤独》的第九艺术。后面简称芬奇。

流程很短,差不多两个半小时,跟一个电影的时长差不多。游戏的流程和玩法就是以第一人称的视角,在芬奇家族的老宅里翻找家族的记忆,打开关于家族成员的一本本书和各种形式的记忆(照片,诊断书等等),主菜单就是艾迪芬奇的笔记本。就像是沉浸式的看了一本别人的回忆录。

除了游戏里的精致细节,许多书籍和现实映射,让这个游戏达到评论区所说的艺术这个范畴的地方,我认为,是它的空间。

它给玩家或者已经可以说是给读者了,留下了广阔的想象的空间。一个优秀的艺术作品是现实体验的延展,从游戏的剧本和表现手法来说,确实到达了艺术的表现水准。

**现实很大,但往往拥挤得装不下想象的空间。**What Remains of Edith Finch,中文名称“艾迪芬奇的记忆”有点中规中矩了,英文名称更有余味,它remains的正是,这个想象的空间。我们每个人都有一本这样的笔记本,What Remains of Vandee,What Remains of You?

What Remains of You#

和游戏里怪诞又现实的故事一样,也如同魔幻现实主义的《百年孤独》,现实有时候比故事荒诞多了。我们都有一个记录着我们自己这些荒诞故事的笔记本,记录着我们记忆中不确定事情的剧本,记录着我们对于荒诞世界的想象。关上游戏菜单的笔记本,然后揭开我们自己笔记本的封面。

对于我们记忆中那些荒诞故事,What Remains of You?就像余华现在回忆起自己写作的初衷,那段广为人知的故事:

卫生院早晨7点上班,即使迟到1分钟都会被训斥。可他几乎每天都迟到,领导几番说教无果,干脆在医院的走廊里加了一个“上班铃”,提醒大家按时上班。每天清晨,铃声准时响起,余华迈着沉重的步伐走出宿舍,而后在心里默问:到底是谁规定的,一定要白天上班?

余华工作的卫生院就在大街上,空闲的时候,他会站在二楼办公室的窗边,看街上人来人往,一看就是1、2个小时。在某个极为普通的下午,余华盯着街道,心底忽然涌上一股莫名的悲凉:

“我忽然觉得自己没有了前途。就是在这一刻,我开始考虑起自己的一生应该怎么办,我决定要改变自己的命运,于是我开始写小说了。”

…

按照余华本来的意思,走上写作道路是为了“改变命运”。可如今更广为流传的,却是另一个版本的故事:

还是在卫生院门前的那条街上,余华看到文化馆的工作人员整日在大街上游手好闲。他询问对方,为什么可以不上班?那个人回答,在大街上游玩就是自己的工作。

余华听后十分羡慕,于是也下定决心要进入文化馆工作。当时进入文化馆有三条路可以走:作曲、绘画、写作。前两个太难了,他只好选择“只要认识汉字就行”的写作。

这个听起来很不正经的回答诞生于1997年,余华、苏童、莫言、王朔受邀去意大利都灵参加远东地区文学论坛,讲述自己为何写作。

在这场演讲中,余华说自己写作是为了逃避上班,莫言给出的理由是为了买一双新皮鞋,王朔说自己是为了谈恋爱,只有写出《妻妾成群》的苏童给出了一个非常官方的标准答案:为了热爱和梦想。

演讲结束后,苏童懊恼得直拍大腿,怒骂自己“愚蠢”,应该和朋友们一样瞎编一个不正经的故事,说不定也可以像余华一样,在日后博大家一笑。

在这场演讲中,余华说自己写作是为了逃避上班,莫言给出的理由是为了买一双新皮鞋,王朔说自己是为了谈恋爱,够荒诞,够现实。中世纪猎杀女巫,火烧活人献祭,逃出绝命镇里映射的黑人历史,这些疯狂荒诞的故事,都是现实。网传最近斗鱼的事情居然和缅北果敢诈骗案也有关系。

由于还没有心理学和生物学的专业知识,我现在无法把关于记忆这个概念阐述的很专业很透彻。但可以肯定的是,记忆和历史一样,从来就不是什么客观的东西,它一直很主观。

我在镜花水月和蓝色药丸还是红色药丸?里,想了很多虚拟和现实,很多关于想象的事情。

就像芬奇游戏里,剁鱼头的那个故事一样(《艾迪芬奇的记忆》细节深度剖析),我们每天重复着流水线的剁鱼头,重复着生活中必须的重复,为了脑子里想象着的另一个理想的世界。游戏里Lewis,最后带上了想象的皇冠,把头伸向了断头台,分离了现实。

这个荒诞的故事,现实里发生的也太多太多了。

题外话,就像禁闭岛的神结局一样,莱昂纳多扮演的Teddy Daniels选择了继续“病下去”。也许对于精神病患者来说,真正的自由并不是彻底的治愈。对于他们来说,想象才是现实,真正的自由可能就是脱离现实的想象。接纳和理解他们可能才是他们世界之外的“正常人”最应该做的。

So,What Remains of You,What Remains of The Human, What Remains of The World。

再过千百年之后,以色列、犹太人,他们的信仰,千百年之后的圣经、古兰经,又会说些什么。

想象的空间#

现实很大,但往往拥挤得装不下想象的空间。**艺术家是伟大的,他们是想象的建筑师,在这个拥挤的世界,用近乎纯粹到荒诞的真实构建出美的想象的世界。**最近才看完 艺术的故事,在最后作者说到:

“支持现代艺术”跟“反对现代艺术”一样,都是轻率的。在造成 这个现代艺术赖以成长的环境时,我们自己所起的作用并不比艺术家所 起的作用小。如果不是生在当今这个时代,当代画家和雕塑家中一定有 一些已经做出了为时代增光生色的事业。如果我们不邀请他们做什么具 体的事情,那么他们的作品流于晦涩而无目标时,我们有什么权利责备 他们呢? 一般公众已经安于一种观念,认为艺术家就应该创作艺术,跟鞋匠 制作靴子没有多大差别。这种观念等于说,一个艺术家应该创作他曾看 见过被标名为艺术的那种绘画或雕塑。**人们能够理解这个含糊的要求, 但是遗憾,那正是艺术家惟一做不到的事情。**以前已经做过的东西不再出现任何问题,也就没有任何任务能够激发艺术家的干劲。但是批评家 和“博学之士”有时也有类似的误解之过。他们也叫艺术家去创作艺术;他们也乐于把绘画和雕像当作留给未来博物馆的样品,他们给予艺 术家的惟一任务是创作“新东西”——如果艺术家可以随心所欲,那么 每一件作品都会代表一种新风格,一种新“主义”。在缺乏比较具体的 工作的情况下,即使最富有天资的现代艺术家有时也同意这些要求。他们解决怎样创新这个问题的办法有时聪敏而卓越,不会遭到鄙视,但是从长远来看,这却很难算是值得从事的工作。我相信这就是现代艺术家那么频繁地求助于论述艺术本质的各种新旧理论的根本原因。**现在 说“艺术是表现”或说“艺术是构成”,大概跟过去说“艺术是模仿自然”同样地不真实。**但是任何一种这样的理论,即使是最晦涩的理论, 都可能包含着一种格言式的真理颗粒,也许对形成珍珠有益。

在**这里,我们终于回到我们的出发点。实际上根本没有艺术其物。 只有艺术家,他们是男男女女,具有绝佳的天资,善于平衡形状和色彩以达到“合适”的效果;更难得的是,他们是具有正直性格的人,绝不肯在半途止步,时刻准备放弃所有省事的效果,放弃所有表面上的成功,去经历诚实的工作中的辛劳和痛苦。**我们相信永远都会有艺术家诞生。但是会不会也有艺术?这在同样大的程度上也有赖于我们自己,亦即艺术家的公众。通过我们的冷漠或我们的关心,通过我们的成见或们的理解,我们还是可以决定事情的结局。恰恰是我们自己,必须保证 传统的命脉不致中断,保证艺术家仍然有机会去丰富那串宝贵的珍珠, 那是往昔留给我们的传家之宝。

艺术就是我一直所热爱的那个模糊又清晰的记忆。

原来,这就是艺术,What Remains of Vandee。