初探认知自我

Oct 24, 2023 · 2742 words · 6 min · #Cognition #Readings

AI摘要正在生成中……

言辞不是事实,牛1不是牛2|试行错误88今天订阅的newsletter更新了这个,也推荐订阅,

一星期一推送,文字很真诚,没啥废话,而且会附加一本还不错的书。

这篇newsletter里,谈到了认知自我,和读万卷书行万里路的问题,我立即决定,开始继续思考这些问题。

「内向观点」和「外在观点」#

语言学的邀请,这本书也决定看看。言辞不是事实,牛1不是牛2|试行错误88里有一些他的读书笔记。

这本书里提到了一对概念:「内向观点」和「外在观点」

「内向观点」是只根据言辞,而不是根据言辞所代表的事实去采取行动。这意味着这些人容易停留在抽象阶层进行思考。 举个例子:面对开车的女子,他们总会认定为「女子不会开车」「女司机是马路杀手」。但我们知道现实中,很多女性开车水平很高,但这类持有「内向观点」的人遇到不符合想法的事实,他们便会认为「这是运气」,对事实视而不见。 「内向观点」带来最严重的后果,就是毫无根据、非常容易幻灭的自信心。他们聚焦在内向逻辑自洽、较高的抽象层级,但这些无法帮助我们解决吃饭问题,或者和他人建立友好关系。 逻辑自洽,大多数时候还是挺危险的。这意味着丢失了其它的可能性。 内向观点的来源,非常普遍。这些很容易就能接触到。书中提到4种:教育、流行小说、广告、电视。放在今天,还需要加上:互联网,各种短视频、讨论区、营销号等等。

思想开放的人,我们称他们持有「外在观点」。**「外在观点」是来源于外在现实,基于事实,不断调整自己的理解,愿意放弃落伍的语言。**这些需要科学的态度和训练。 科学,是常见的外在观点。如果遇到事态变化跟自己的预期不同,便会丢弃「地图」,再去绘制新地图。我们称科学家是「替心灵擦窗子的人」,为我们提供新视角,拓宽兴趣,增进我们对现实的敏感度。 「外在观点」,提醒我们对自己「诚实」。不知道,就要去探究理解。 在播客中,张云帆先生提到要对知识诚实。朋友邀约他在青浦见面,他凭着猜测和理解,觉得应该不远,随口答应,结果变成要耗费自己4个小时和舟车劳顿。可如果对知识足够诚实的话,他应该把地名输入地图,查一下。 对于研究科学的人来说,任何「琐碎」的事实都可能别有深意。

这组概念,对我最近在研究的,再论理解与表达、读书行路、探究艺术自我等问题,从语言学的角度给了一个很明确的方向。

语言是对现实的抽象,同样也是思维的呈现,稍微放大一下这个语言的概念到信息层面:即文字信息,声音信息,图像信息。是的,最近很喜欢用信息学理论来思考,我也应该时刻提醒自己不要滥用。

现在无效信息更多了,我们看到听到的更多是来自各个立场的观点,而不是事实,新闻也到处充斥着AI腔调。保持独立思考这个话题近几年也被谈的很多,都知道解决信息输入源头是保持独立思考的先决条件,问题是接触到事实信息的途径就是会被封锁,因此如何从这些信息里抽丝剥茧,提取信息里相对真实的部分,才是我们可以实际操作起来的部分。

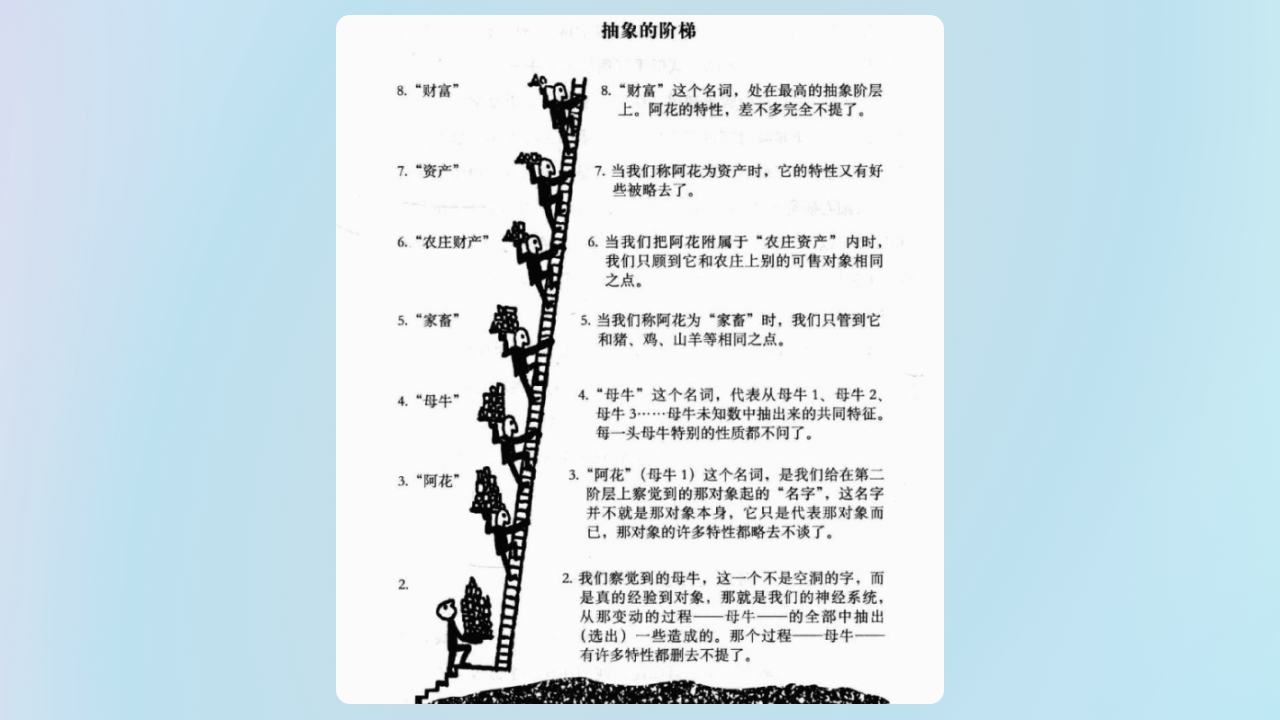

语言学的邀请这本书里提到的一个观点:抽象阶梯。这个概念让我更清晰的了解到语言概念对现实抽象的玄机,让我能更明确一个概念的内涵与外延,以及它真实客观的部分究竟在哪里。

全书有一个最重要的原则:「牛 1 不是牛 2,牛 2 不是牛 3」。 怎么理解?牛1是我家养的黄牛,牛 2 是耕地牛,牛3是哺乳动物牛。虽然都是牛,但却不是同一个东西。而且它们的抽象程度是:牛 3 > 牛 2 > 牛 1。 这里,作者提出「抽象阶梯」,帮助我们检查彼此交流,使用的语言是不是在同一层级中。

语言是对现实的抽象,抽象程度越高,与现实的联系越少。抽象一开始是为了方便交流,也是提炼认知规律,发展出哲学和科学。但语言的抽象,限制了对真实世界的展现。

总结一下:在日常生活表达,以及独立思考中,我们应该多让自己接触和形成「外在观点」,多关心事物的事实部分,而不是事实表面的观点。这个概念很清晰明确,想做到,确实得花功夫修炼。

外在观点和认知自我的修炼#

自我这个概念,最耳熟能详的就是笛卡尔的我思故我在。

心理学上,弗洛伊德认为人格由本我(id)、自我(ego)和超我(superego)构成。哲学和心理学上对于自我的研究会牵扯到,自我意识,唯心唯物,形而上学,甚至自由意志的一些问题,太过复杂,也不便多说。

说人话,自我也就是,自己对自己的认知,发现自己,了解自己,接受自己,循环起来就是一个不断成长的自我。

如果问我,自我是什么,我现在愿意这样去比喻:

它是一个滤镜,一扇由心灵向外敞开的窗户,它决定了人理解这个世界,进而去表达的一切。

对自身,对自我认知的偏差,必然会以一定的偏差比率,偏差对你而言的现实和世界。(偏差一定存在,但绝不是偏见)

一个人自我的形成,人格的形成过程很复杂,它的形成无疑取决于人生经历,每一个小的情绪,每一个细小选择、决策的分支,每一次面对与逃避。当我们被问道,你觉得你是一个什么样的人的时候,我们大概会去回溯这些事情。

因此,也很容易混淆自我和自我经历的概念,并不是这些经历在决定我们,而是我们的自我决定这些经历。

按照语言学的邀请里内向观点与外在观点的理论,读万卷书对应内向观点,行万里路对应外在观点。可以说内向观点是还未外在的外在观点。

- 读万卷书:信息的输入,加上自我和思维的渲染,进而生成我们的理解和思考。这些思考和观点,比较容易变成内向观点,脱离现实实践的风险更高。

- 行万里路:从事实和经历出发,更容易生成外在观点。但风险在于:上面说过的,并不是这些经历在决定我们,而是我们的自我决定这些经历。

这并不是经验主义和实际主义的辩论,而是对自我修炼的辩论。理论经验指导实践,实践验证理论,修正经验。问题在于,如何从这个过程中,以偏差率最小的方式修炼自我。一个偏差率更小的自我,才会带来一个偏差率更小的世界认知,这才是一个更良性的循环。

人生没有绝对的规则和定义,但也一定看结果说话。一个人愿意活成生么样,过什么样的生活,诚然完全是这个人自己的意愿和选择,这个人会形成什么样的自我,愿意接受什么样的自我,也完全是他自己的事情。

但有一件事应该是肯定的:谁都不愿意在垂垂老矣的时候,一个年老的自我,回顾自我认知的历程的时候,回望那些年轻的自我的时候,只是充满悔恨与遗憾,或者无力与逃避。

对外的结果,你可以有诸多借口,

对自己,最起码得让自己那个年老的自我满意吧。

看到一句话说的挺好:

当我想到这句话的时候,心中是一下子充满能量的。因为被自己respect是一件很满足的事情,而另一方面能变成自己瞧得上的人,也很有可能成为客观意义上出色和令人认可的人。只不过这种改变并不是为了让别人满意,那只是副产品,真正的动力来自内心的价值判断。这或许是自我驱动最理想的方式了。 Source:力争做一个让自己尊重的人 | 史蒂夫说每周通讯 #102

一些笔记#